当死亡的讯息和画面在社交媒体上广泛传播,死亡越来越多地被呈现为一种暴烈的事件,它在带给我们剧烈情感冲击的同时,可能也会让我们忽略:对大多数人来说,走向死亡往往是一个痛苦而缓慢的过程。而对逝者的家人和朋友来说,处理亲友逝去所带来的社会关系的剥离与心理上的“缺位”,则更为漫长、煎熬,并且需要耐心和技巧。

近年来,医疗技术系统也在逐渐面向死亡开放。它们不再仅仅只关注治愈的可能性,同时也将患者在生命末期的生命质量、疼痛控制,甚至家属的感受与意义系统构建,都纳入到治疗方案中来,这就是“安宁疗护”。但是,“安宁疗护”的普及与推广,在当前也面临着观念和制度上的重重考验。

今天小荣与大家分享信睿电台的节目“安宁疗护:在系统崩坏处重建生命的尊严” —— 两位安宁疗护领域的专家的谈话,他们将与我们分享有关死亡的故事,以及他们对于死亡的思考。

扫描二维码,收听完整节目

本期嘉宾

路桂军 北京清华长庚医院疼痛科主任,安宁疗护团队负责人

刘谦 中国人民大学社会与人口学院教授

1►安宁疗护是消极治疗吗?

周发发: 今天的话题围绕安宁疗护展开。首先想请问一下两位老师,究竟什么是安宁疗护?

路桂军: 关于安宁疗护,我去年常说的一句话是——“当一个生命走到尽头,余晖下我摇着橹陪您出海,为生命洒下最后一网,希望这个生命能满载而归。”我更喜欢用这样的语言表达。其实到了生命尽头,很多患者都知道自己的生命于事无补,很多技术不再有效,但他们又希望能活出自己最后的一束光、活出那些精彩。

刘谦: 在政策方面,国家卫健委给出的定义是:“为疾病终末期或老年患者在临终前提供身体、心理、精神等方面的照料和人文关怀等服务,控制痛苦和不适症状,提高生命质量,帮助患者舒适安详、有尊严的离世。”从这个定义可以看出三层意义:第一层是安宁疗护正在努力突破过去现代医学的治病救人的技术模式,把注意力从康复的可能性,转向患者离世前的生命质量;第二层是安宁疗护不仅覆盖中末期或老年患者,而且还要覆盖患者的家庭;第三层是从定义的推行方可以看到,安宁疗护具有相当浓的国家政策部门的色彩,而且是以卫生健康部门为主。

周发发: 您刚才说的第一层含义是安宁疗护不再仅仅关注治愈的可能性,还关注末期患者的生命质量。现在大家对安宁疗护可能有一些误解,或者说有一些先入为主的理解,比如认为安宁疗护就是消极治疗、甚至放弃治疗,这些理解有什么问题吗?

路桂军: 其实这个理解是错的,也没有真正走近安宁疗护。在传统的肿瘤治疗中,当肿瘤始终无法治愈,对很多治疗也不再有反应的时候,我们会想选择放弃。但是安宁疗护强调的点不一样,我们对于症状管理更积极。肿瘤治疗一开始就包括两个方向:抗肿瘤治疗主要是延长生命的长度,而症状管理主要是控制一些不适症状,让病人生存更舒适。可能选择安宁疗护之后,治愈性的治疗就会先暂缓,但对于症状管理我们是超常的积极。比如说疼痛就要止疼,大便不通就要通便,呼吸困难就要给些氧气和扩张支气管的药,睡眠障碍就给些帮助睡眠的药,如果病人有死亡恐惧和焦虑的话,我们会从医务社工层面进行干预——所以是更积极了,而不是消极。

刘谦: 大家有一个误解,就是觉得患者进入到安宁病房后,就一定会从这里走到生命的终点。其实路主任和很多安宁疗护的医生都很有经验,即使是在生命末期,如果患者的症状控制得相对平稳,有条件回家或者到他自己喜欢的环境下继续休养,他是可以从安宁病房再转回家的。很多时候,大家总会用一种线性的思维去想,我进入安宁病房后就一定会离开,就会给大家很多这种禁忌的信号。

周发发: 我比较好奇,现在安宁疗护在中国的普及程度和接受程度怎么样?

路桂军: 我的视野始终在临床。北京地区有一个“与癌共舞”的民间组织,他们都是一些肿瘤患者及其家属,他们的文化层次和自我认知度普遍要更高一些。去年我们针对这个组织做了一个调研,总共大概有500多份,我们发现对于肿瘤患者及其家属来说,知道有安宁疗护这个项目的比例大概是42%,更多的人根本就没听说过。

对更广泛的人群来说,我想这个比例会更低。因为每一个人都觉得死亡离自己很远,从来不愿意正视这个问题,知道相关机构的途径就更少。很多罹患肿瘤的患者一生都走在抗肿瘤的路上,从来没有停下脚步看一看,是否有其他的更适合他们的治疗方法。2019年,我看到数据说中国的死亡人口有将近1,000万,但只有0.3%得到了最后的安宁疗护,这个比例还是很让人堪忧的。我们现在更多的是通过生死教育引起大家对这个问题的关注。

另外我还想说一点。以往我们在讲课的时候,会说中国人都希望自己的人生是“生得好,活得久,病得晚,死得快”。计划生育推行了这么多年,已经将“生得好”做到极致了,没怀孕就备孕,怀孕以后各种资源都有。至于“活得久”,北京地区去年的平均寿命大概是82岁,已经和发达国家的数据没什么区别了。“病得晚”,我们得病以后的生存率也明显提高。唯独最后一个环节“死得快”还没做到——它并不意味着得病之后要死得越快越好,而是要死得痛痛快快的。

为什么现在国家在政府层面和文化层面非常关注最后一个环节?国家一直倡导全生命周期健康和大健康理念,大健康理念一定包括生和死,不能只管生,不管死。我们中国人都有善始善终的理念,希望不管什么事都有好的开始,好的结束,人生也是。所以,我觉得安宁疗护是当下时代的一种刚需。

刘谦: 我再补充一下。清华大学的景军老师曾经对776名因为罹患癌症去世的家属进行问卷调查,这个问卷调查显示,1/3的患者在就医的时候靠借钱来缴纳住院费,62%的患者家属回忆患者在临终的阶段“非常的疼痛”。也就是说,相比需求,安宁疗护在供给这方面是非常不足的。

《困在时间里的父亲》(2020)

2►重建人之为人的意义系统在爱的抚慰中奔赴死亡

周发发: 想请两位分享一下在安宁病房里经历的一些案例。有哪些可能改变了你们对死亡或者生命的理解,或者对你们来说印象比较深刻的一些故事?

刘谦: 有一个促进我本人的反省的例子。我在海淀医院做志愿者,每周都会讨论案例。在讨论的过程中,我发现我每次在一位患者床边停留的时间都不够长。我想到患者的情况从入院以来,是眼见着衰弱下去的。最开始的时候,他可以用非常微弱的声音跟别人说话,后来不能说话就点头、摇头,再后来是用手在小黑板上努力地写下一些字,说他想喝水或者怎样。但是渐渐地,他从言语的丧失到连写小黑板的力气都没有了。每一次你过来的时候,他都会用眼神示意,可是没有办法再做更多的交流。后来,我每一次去他的床边时,都会安静地握着他的手,注视他的眼睛。但是我读不出他到底需要什么,我也不知道该和他说什么。

我在反思,我在他的床边逗留的时间没有那些能和我交流的患者时间长,但是这位患者恐怕是最需要别人的陪伴的。我想,人最大的痛苦是什么?是一个人连自己的痛苦都没有办法表达的时候。我们习惯于操控我们的符号,来表达我们的意义系统。当人在临终的时候,他操控符号的能力会越来越弱,那么他人之为人的意义系统会得到彻底的毁灭。这个时候作为一个人,而不是一介草木,他在精神上的痛苦是最大的折磨。

所以,我想和大家分享的是,我们应该理解所谓人的“尊严之痛”是什么。在临终关怀的病房里面,在安宁疗护的床边,我会看到很多人有一种力量,这种力量就是即使一个人知道自己在生命末期,身心受到极大折磨的同时,依然能看到一种可能性,一种还能再去寻找新的生命意义和价值系统的可能性——我想这就是生命的力量。

还有一个案例是一位60多岁的男性患者,他的妻子每天都坐在床尾帮他按摩脚,就像抱着一对宝贝一样。但是这位大哥还是越来越虚弱,忽然有一天大哥就问我,你说人有没有下一生?我说只要您相信有,就是有。那天他心情可好了,然后我就说,大哥,咱们做个游戏。我就跟另外一位志愿者把大姐支到病房外面,然后我拿了几张明信片,想请他给他的妻子写几句道别的话,让他以这种可视的方式,永远地陪伴着他的妻子。

他非常认真地写明信片,然后还贴了一颗心在落款的地方。明信片上写着:下辈子我还会和你在一起。等到大姐进来的时候,他非常郑重地从床上用双手把明信片递给他的妻子。后来大哥的神智慢慢地不是特别清醒了。我们很高兴能让大哥经过努力的思考和真情的投入,构建出自己的一个新的意义系统。而且他相信,生者和逝者在此建立了一个意义系统上的连接,这也是一种人的尊严。

《困在时间里的父亲》(2020)

路桂军: 我觉得我做安宁疗护以来,不光是对生命有了不同的理解,而且对整个人类文明的进步,以及对文化体系的理解,都发展出了一个不同的观看和体验的视角。我分享的第一个案例是一位北京的交警,一个1米8高的男子汉,在40多岁罹患肿瘤到达生命的末期。他进入安宁疗护病房不是因为疼痛,而是因为有些事情无法释怀。他说他非常懊恼,无法接受自己。我问他为什么。他说自己的孩子小学五年级,他因为工作繁忙的缘故,老是揍孩子,很少和孩子温情沟通,觉得特别对不起孩子。

我听了之后觉得很是欣慰,因为他真正理解了安宁疗护是做什么。不是要把病治好,而且除了身体疼痛以外,还可以寻求心理层面的帮助。首先,我们从症状层面上让他的身体更舒适,也在想以哪种途径让他和孩子和解。大家可能不知道每年的4月30日是“国际不打小孩日”,或是“拒绝体罚日”。我在做这件事的时候发现有这么个日子,而这位患者恰好是4月25号住进我们病房的。我告诉他,有个节日叫“国际不打小孩日”,就是因为世界上不光有你一个歉疚的父亲,还有太多的父亲都存在着歉疚,所以设置了这么一个日子。这一天我们和你孩子一块过怎么样?

他突然特别兴奋,说原来世界上不只有我一个糟糕的父亲。那一天,我们把他孩子叫过来,专门搜了一个“国际不打小孩日”的宣传片,让他和孩子一块看。他看完之后就抱着孩子肩膀说,爸爸不是个好爸爸,这个节日提醒我,我应该更爱你。这时孩子懵懂地看着父亲,说,我同学都是这样的。似乎爸爸认为的“伤害”并没有在孩子心中形成阴影和隔阂。他释怀了,最后特别感谢我们。所以,我觉得做安宁疗护加深了我对社会的了解、对文化的了解。

然后是第二个案例。我一直想说,即便走到了生命的尽头,但如果有爱的话,死亡或许也可以成为一种奔赴。这不是我一拍脑袋想出的一句话,而是我见到了太多太多的例子,告诉我在生命尽头超越生死的一定是爱。在爱的抚慰下,很多生命就不会是以遗憾、沮丧画上句号的。

前不久,我们病房有一对中年夫妇,他们是丁克家庭。女士48岁罹患消化道肿瘤,男士46岁,他们两口子在病房的生活让每个人都很眼热。丈夫在照顾他爱人的过程中,就像写一篇论文一样,每天都做笔记,一天大概能写个10来页。从症状、体温、用药、反应、输液几点结束,甚至晚上几次小便和翻身,头发几天没洗了,都记得非常详细,就像写论文一样。

有一个细节非常打动我。她后期有点吐血,我不知道她丈夫从哪弄了几个广口的小玻璃瓶子,他爱人每吐一口,他都放进瓶子里边,再放进冰箱。第二天我查房的时候,他会摆一排,说你看这颜色深浅就是她一天的出血情况。他每一次描述他爱人的病史时,都好像做了深入的研究。

他爱人去世之后,我们有一个遗体料理的环节。但他说不需要我们医护人员来料理,自己把所有准备都做好了。他跟我们要了一些脱脂棉和医用纱布,仔细地擦拭自己爱人的身体。擦拭的时候眼含热泪,眼泪肆意地流淌,但是没有嚎啕痛哭。他一边擦,一边唱着“你问我爱你有多深,月亮代表我的心”,整整两个小时。我们所有在场见证过这个场景的医护人员,都没有悲切,没有凄凉,更没有沮丧,那一刻大家都感觉这一生值了,这就是爱。所以说,我觉得安宁疗护让我们发现了人性中更好、更美的东西。人之将死,其言也善。如果能善始善终的话,一个人的生命的完整是值得我们向他们致敬的。

《诗》(2010)

3►安宁疗护在西方的兴起以及在中国面临的困境

周发发: 刚才我们讲了一些具体的案例,现在来聊一些历史性或者结构性的问题吧。安宁疗护这个理念最初在西方兴起,我印象中是最先在英国有一个“安宁疗护运动”。想问问刘老师,他们当时是为了回应什么样的社会问题,或者是什么样的这种医疗的倾向?

刘谦: 英国的“安宁疗护运动”发生的背景和我们现在的境遇是差不多的,都是感到人在生命末期的生活质量非常差,所以要寻求解决方式。但是他们的解决方式跟我们还不是特别一样。它的特点是主要通过慈善机构,从安宁疗护机构生发的。但是现在也开始有了更多样的形式。比如在英国的医院里分两种情况,一种是医院单辟出一个区域做临终关怀,另外一种方式叫team support,假如一个病人的主管医生识别出这位患者已经到了生命末期,这个医院就会有专门的一个临终关怀的团队来支持患者,从医学到心理层面,还会根据国民健康体系(NHS)在患者家里做和临终相应的照护。

另外一点是英国的安宁疗护叫hospice care,其建立的过程也是中国正在挣扎着经历的一个过程。英国的NHS体系从建立开始就承诺要对国民的健康从摇篮负责到坟墓。但是到坟墓的这一阶段,NHS从来就没有做什么工作。后来是经历了几十年的磨合和争取,在1967年的时候,西西里·桑德斯(Cicely Saunders)建成了一个她心目中的临终关怀机构,这是一个标志性的机构。

西西里·桑德斯(1918-2005)

但是,这个机构从建立之初,就和中国自上而下的卫健系统在医院体系里做安宁疗护是非常不同的。桑德斯作为安宁疗护的发起者,起初非常旗帜鲜明地说,我不要和NHS这样的机构合作,因为病人需要多元的、个性化的服务,而NHS不太能满足这种需求。但是经历了将近半个世纪的发展,作为慈善机构的hospice care center发现他们筹措善款的能力永远跟不上实际的需要,也就不得不和NHS合作。到现在为止,他们有大概1/3的经费来自NHS,当一个机构有一定的经费来自科层体系的时候,也就不得不卷入到科层体系运行的评估之中。

这个过程和中国既有相似的地方,也有不一样的地方。相似的地方还有一处,在于这种个体主义的精神气质。因为我们有了这种个体主义的精神气质,所以我们要把我们对生命的理解也声张到生命的最后一刻。这样的呼声和民意越来越强烈,这和20世纪60年代“二战”后的英国,也就是国民经济复苏之后的国民意识形态和需求相一致。

周发发: 刚才刘老师介绍了英国的安宁疗护在兴起和发展过程中遇到的一些困难,想请路大夫介绍一下,现在我国的安宁疗护是不是也面临着一些相似的问题?安宁疗护和公立医疗系统融合得怎么样?

路桂军: 我觉得中国和西方的文化背景不一样。我觉得安宁疗护的文化脉络在中国是一直有的。比如说我看到最早的就是“殷人养国老于右学,养庶老于左学”,死亡和衰老往往是并行的问题。

我1996年在地方做疼痛诊疗的时候,那时病区就有6间临终关怀病房。当时我并不知道在西方国家有hospice这样一个体制。当时是以需求为导向,又设有病房,所以是在懵懵懂懂地做症状管理,其中涉及一些人文理念的管理。后期随着我们的经济越来越好,文明程度越来越高,国家的健康战略方针不断明朗化、清晰化,我们也没觉得这是一个比较激烈、亟需解决的社会问题。但作为临床工作者来说,还是会感到有一些矛盾和冲突需要解决。比如说大家都知道医疗从业者的职称评选有一个必然的路径,目前没有安宁疗护从业医生,那么医生的晋升就是个问题。

还有一点是,我们现在的医疗考量制度是奔着治愈去的,比如床位周转率和治愈率这样的考量指标。没有一个指标完全服务于安宁疗护,因为安宁疗护从业者所服务的领域的死亡率几乎是100%,治愈率几乎是0,床位周转率的数字也非常糟糕。所以,如果以常态下的数字考评的话,我们几乎没有工作空间。大家都面临很多困惑,我们依然在艰难前行。

《疼痛难免》(2022)

4►建立安宁疗护体系需要配套的死亡教育和政策法规

路桂军: 从患者的角度来说,我们的死亡认知也是个大问题。安宁疗护一定是建立在良好的生死教育和理念的基础上的。如果没有很好的生死教育的理念和面对死亡的态度,安宁疗护就是无源之水、无根之木,根本无法很好地实施。即便有了理念,有了环境,我们作为法治国家还要在法律政策方面有一些保障。比如说一个人到了生命的尽头,希望自己不做积极治疗,而是在安宁疗护病房安详地走,但是这个人的子女不同意。如果医生遵循患者的意愿,患者去世后家属可能会找医生的麻烦,这就让医生有很多顾虑。

我们如果真的要把安宁疗护做好的话,它一定是个系统配套工程。死亡不单是医院的问题,也是个社会问题,需要多视角地去解决,从政策法规、人文环境、理念,包括社会保障机制层面,都应该给予很好的承托,否则的话只能在情怀层面讲讲故事,在体系方面永远是一个在探索中的过程。

刘谦: 安宁疗护面对的是死亡这样的人生事件,而死亡本来就有很多面相。从死亡的轨迹上来讲,有突然死亡,有年老衰弱,还有不治之症这样的死亡类型。因为死亡的面相非常多,每一个人在生命末期的生命质量不仅仅是这一段时期的生命质量,也是整个人生积累下来的生命质量的充分展现。所以,我觉得安宁疗护这个事业上至少应该有三层色彩。

第一层是民生的色彩,因为它涉及到所有的公民,我们在生命末期的生命质量直接关系到我们的社会是否和谐。我们遇到过一些孩子去世的案例,即便他们觉得孩子走得还是挺安宁的,但这种丧子之痛仍有可能转变为极大的破坏力。如果社会漠视这种哀伤,那么社会的和谐也会被消解。所以,政府和国家有必要去做一个“兜底”,去关照公民死亡事件的质量。

第二层色彩是公益的色彩,也是照护在社会层面的原则。当我们的社会成员或同类在面临困难和绝境时,无论我们是否相识,我都能传递一种善意,那么这个人在离开的时候,也会相信这个世界的善意,会相信他的亲人在世界上也能得到更好的安顿。

第三层色彩是市场的色彩。因为市场可以更有灵活度,可以满足人们更为个性化的需要。我们的医院体系作为一个封闭的技术体系,目前的困难一方面是和医保体系之间的关系,另外一方面是这个体系还不足以开放到能很好地接洽社会的善意。比如,有一些收费的项目在医院做的话,我们应该遵循什么样的原则?物价局怎么给定价?医疗的定价问题和市场规则,和其他物化的商品的定价规则又很不一样。这些都是我们需要去摸索的。恰恰就是因为中国官方的安宁疗护目前是附着在医院的体系下,所以我们才会有这样的思考。

周发发: 路医生说,一位医生所受到的最基本的训练是救死扶伤、尽最大可能挽救生命。您觉得从安宁疗护的角度看,我们对于医学生的教育,以及对于医学伦理的认识,是不是需要有一些新的讨论,或者需要有一些对原有认识的补充?

路桂军: 必须的,所有的知识都要与时俱进的。我们以往说的救死扶伤是针对个体,但在安宁疗护的理念下,我们把救死扶伤的概念向外延了。比如说我们在对A进行救死,对B进行扶伤。A可能救不活了,但是A在后期得到很好照顾,想回馈社会,于是把肝脏肾脏捐献给B了。

在安宁疗护的理念方面,我们应该不断往前推动,因为每一个医学生都会面临一些生死问题。今年年初我们有几个新入职的年轻护士,因为频繁地处理生死问题,两个月以后就辞职了,而且表示自己再也不会从事医疗了。护士本来是奔着救死扶伤的这种天使形象来的,没想到每天都在送终,完全毁灭了他们对医疗的体验。所以说,如果早期没有这种教育作为铺垫的话,后期会难以承受,自我认同感会大大降低。

刘谦: 目前有一些高校陆续开展了生命教育的课程,像北大的陆杰华老师开了“死亡与社会”的课,从社会学的角度讨论死亡这个话题。陆晓娅老师曾受聘在北师大开课,通过影视来讨论生死。山东大学的王云岭教授也较早在人大开了一门课叫“邂逅死亡”。其实大学生对这个话题还是蛮感兴趣的。可能大学生更有反思性,更有时间精力和文化资本来讨论非常终极的人生问题。他们在这个课上的表现也非常惊艳。

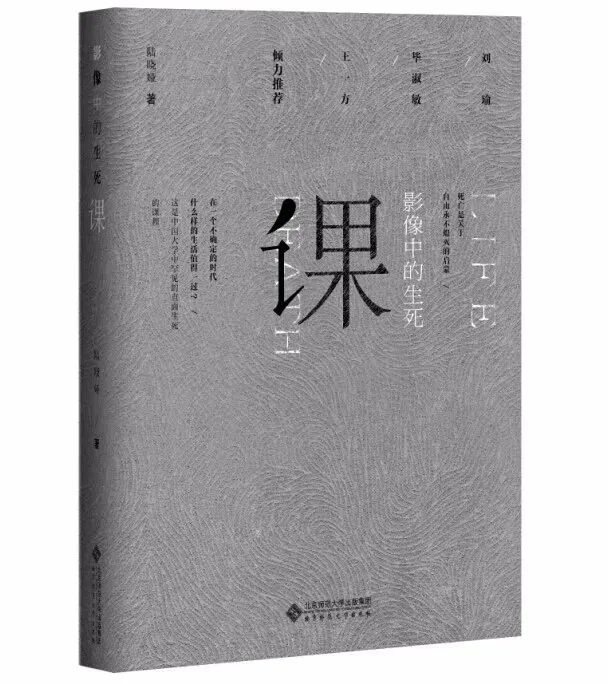

《影像中的生死课》陆晓娅 北京师范大学出版社 2016

关于安宁疗护观念的普及,我觉得最有效的方法是沉入到社区去,到60岁上下的这样的一个群体当中。这个群体首先有足够的生活经历去想这个问题,生命的终点对他们来说可能会更具象一些。而且这个群体怎样对待自己的生命,对于他们的孩子来说具有相当的示范作用。一个人怎么样处置自己的生命,或者怎样规划自己之后的人生道路,这些对于整个家庭的代际沟通和合作来说,都有非常重要的现实意义。

《诗》(2010)

5►安宁疗护,在跨越代际和文化的生死理念中寻求共性

周发发: 刘谦老师刚才讲了大学生的死亡教育,不知道路老师有没有在安宁病房接触过一些年轻的患者,他们所展现出的死亡观和他们的长辈或者是其他代际的人有什么不同?

路桂军: 我觉得安宁疗护病房和社会有很大的不同。一个人从找到我到住进病房,是做了很充分的死亡准备的。我们当然也看到很多忌讳谈生死的人。因为医疗资源紧缺,我们目前想做的工作只能针对对生命有很好理解的人,给予他们一些治疗。对那些理解有偏差的人,更多的是需要他们自己成长,达到一定层次以后才能和我们对接,否则会产生很多误解。从我的角度来说,我希望生死教育能下沉得更深,不光是大学,甚至可以从幼儿园开始开展,从社区也应该有这种展现。

刘谦: 人们都活在一个假定当中,假定自己应该能活到北京市平均寿命。我觉得人的共性其实大于差异性,比如说在死亡的过程当中,蕴含了非常多的这种身体观、命运观、人观,也就是什么样的人才是人。就像《寻梦环游记》里说,即使肉体的生命不在了,但只要有人记得,生命就还在。所以不同的民族,不同的国家,不同的历史文化形态都会有不同的理解。

有一部西伯利亚地区的游牧部落的民族志,记录了一个人的爷爷知道自己的生命就要结束,在他们的人观体系中,人世间像一个镜子,而另外一个世界是和人世间的镜面对称的一个世界。所以,这位爷爷从来不觉得跨过生和死这道门之后的世界是苍白的,他认为是对称的,在这个世界要好好的活,这样在那个世界也会很好。他们在向祖先祭祀的时候,最高的诚意是用人的鲜血。所以,当爷爷知道自己生命要结束了,就会跟他的儿子说,你结束我的生命吧,然后把我的鲜血抹在你和你的孩子身上。

听起来很血腥对吧?但它是建立在不同的人观的基础上。我觉得其中的共性是,如果我们能够非常顺畅地构建起一个我们可以理解和接受的意义系统,无论是在什么样的文化基础上,这个人之为人的尊严都可以达到。

(整理/蓦然 审校/周发发)