2020年因为想抢坂本龙一4月在香港西九龙演奏会的票,加入了一个全是陌生人的抢票群,排号600多位,没有能抢到的演出,最终也因为疫情取消。同年6月,教授确诊直肠癌,因为14年他就确诊了咽喉癌,还认为他会如他一直所说的一样“与癌共生”,只是“取消部分工作计划”而已。谁知他却在2023年3月离开了我们。

所以今天去电影院,也是赴那场4年前的约。整个音乐会的时长103分钟,导演是坂本龙一的儿子空音央,20首经典曲目,3句台词,支着一身病骨的教授分8天录制完成。

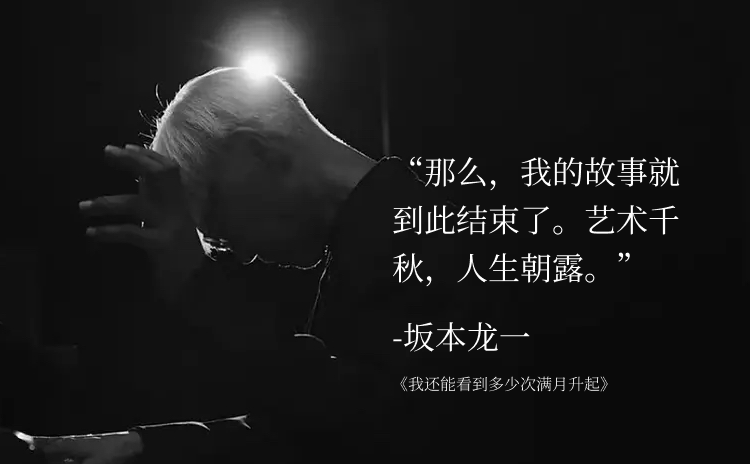

在电影院听音乐会是很特殊的体验,没有音乐会人员的进场出场,寥寥无几的观众,大家安静地坐着,互不干扰。黑暗里,一人一琴,听觉无限放大。听见教授的呼吸,钢琴的踏板声,而他在收尾时音符伴着他的手势在与空气的摩擦中慢慢减弱至无声,都很清晰。坂本龙一此时已经极度虚弱,2023年9月的录制,此时距他离世大概半年。看着他瘦弱的手指一抬一放,去体会他正在告别,这是一封他写给这个世界的告别情书。

在教授弹 mizu no naka no bagatelle 时,我是想流泪的。他在钢琴上手指的小动作,让我想起了我爸。爸爸陪我上钢琴课自己却学会了钢琴,他也会有类似的搓键盘的动作。我爸是在14年前在ICU病房中离世的,也是因为晚癌。可能因为与爸爸没能很好地告别,成了人生中最不敢回忆的片段。

直到我开始做安宁疗护的志愿者,我记得,我的第一位病人,一位患乳腺癌晚期40出头,眉毛修得很好看的姐姐,她给我看她年轻时在海边旅行的照片,她也开始给她女儿们写信,她也会把她的手搭在我手上说:“你爸会理解你的”。我看着她一天一天更多的说着“感恩”,到最后她说:“我要走了,下周不用来了,给我拍张照片吧。”

自此之后,陪伴过90后的小弟弟;说生命是一个圆点的老爷子;死过一次的大兴安岭伐木大叔;自己完全动不了却想着给我们包粽子的大姐...我自觉能做的不多,因为他们每一个人都蕴含着像太阳那么刺眼的能量。就在这些给予爱和得到爱的流动中,不知不觉地弥补了我的“丧失”感。

在听音乐会的过程中,又让我想到我小学的时候对于死亡的理解。(抱歉,念头一直乱跑)很小的时候,我认为的死亡,像小学时班级组织大家排队打疫苗,每个人都是要打疫苗的,但我可就是怕,排到我,我都要往身后的同学背后移动一位,终于到躲不过的时候,下定决心闭闭眼也就打好了。

教授的告别就有点像,前面的同学,打完后,转过头对我笑说,“不疼。”

是的,终点就在那里,不知道还剩多长的距离,但每个人的终点一定会到来。我问自己,所以在这个可短可长的距离里,你要怎么度过这个人生呢?听完音乐会后的下午,我去探望最近陪伴的癌症晚期姐姐,给她做精油按摩的时候,播起了这首 mizu no naka no bagatelle。