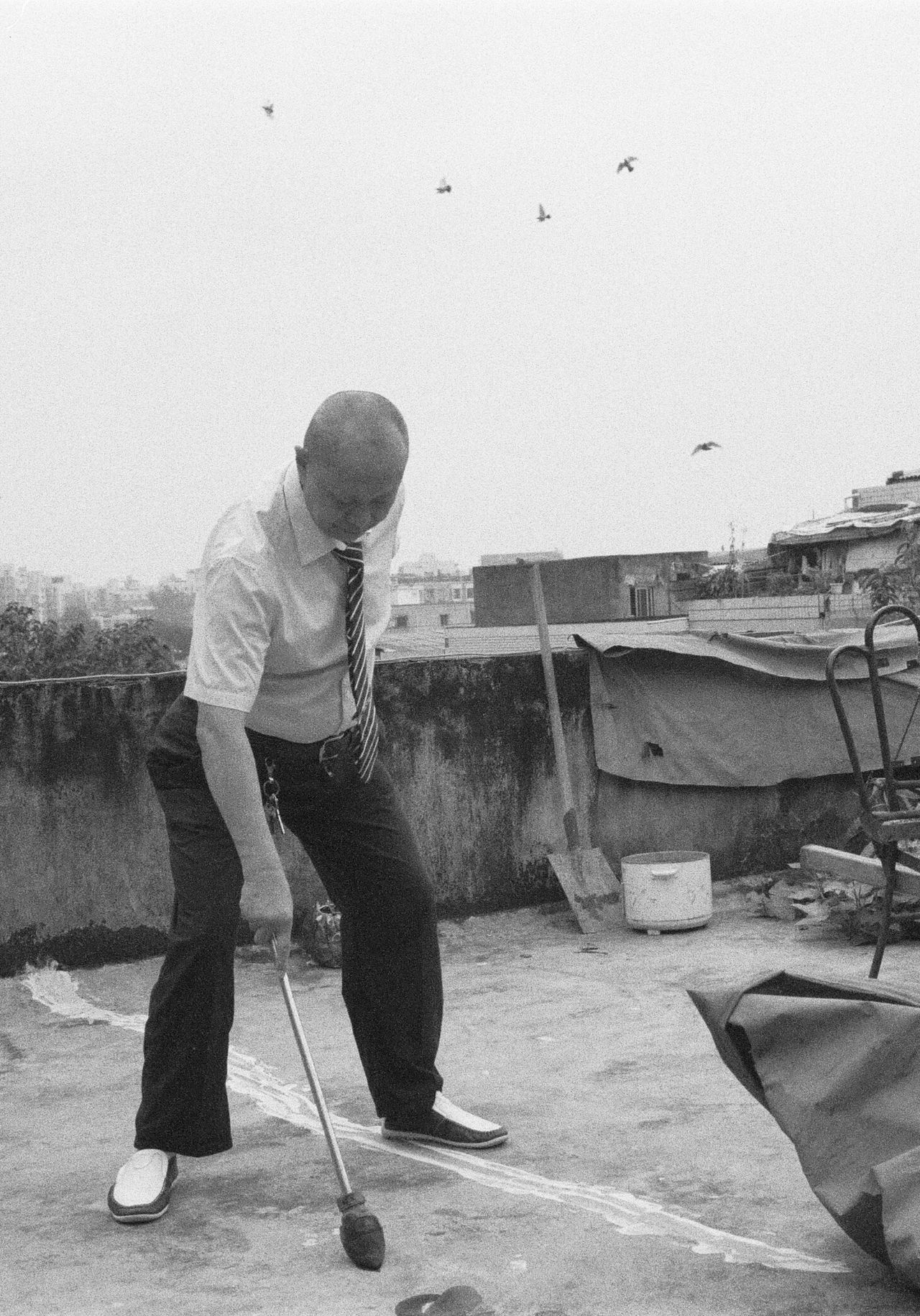

很多年前,父亲便开始一个人住,他在自己家的楼顶,铺上一层厚厚的泥土,然后在上面种瓜种菜,秋冬吃红薯,春夏吃果蔬。每次回家去吃饭,他总是会把地里的各种蔬菜瓜果摘个遍,我总以为饭菜会很丰富,最后端上来的却往往只是一碗蔬菜拌面。而他却不以为然,拍着自己的胸脯,骄傲的对我跟妹妹说,“我有菜地一亩,自给自足。”

我离开家已经十几年时间,当年离开成都,是为了追寻当代艺术,寻找自己人生的出路。

而我的父亲,虽然几乎与共和国同龄,自从文革结束,就从未离开过成都,如今一直守着他的那块菜地,每天收获一点地里的产出。

这些年来,我一直行走在路上,一直在不停地变换着生活的地方,有时候泛舟江湖,有时候也走入迷途,甚至时常跌入人生的低谷。

我不知道,我出生后父亲给我取的这个名字,是不是就代表他希望我,长久的在外漂泊流浪?

当然不是,父亲曾经跟我说过很多次,他之所以给我取这个名字,是希望我可以像流水一样,永不停息,永远都不要停留在一个水平上。

每次当我感到孤单寂寞回忆起这段往事的时候,我知道,父亲的那块地里的蔬菜正在生长,而我,又将开始新的流浪。

我没有专门去学过绘画,没有一直握着画笔,我追寻当代艺术的工具,是手里的一台老旧的相机。

过去二十多年,我用这台相机在路上拍了上万张黑白照片,参加过各种展览,给来自世界各地的朋友看过我的作品,可是它们离当代艺术依然很遥远。

这让我感到很痛苦,不断地在内心追问,什么是当代艺术?

我很想跟人们解释,我为什么会拍那棵被路切断的树,那些枕头和里面装着的泥土,那站在房顶上的人和他们身后的大雾,那个地里的冰箱和一群酣睡的猪?

然而,它们都不是当代艺术。当代艺术它无法解释,它难以说清楚。

后来有一年,我在一个村落里办了一次展,除了村民和村里的几条狗,没有人来观看。还好我的一位摄影家朋友严明终于来捧场,看完后我们在一条狗二哈的带领下去散步,望着眼前干涸的湖,他对我说,摄影最重要的不是光线和构图,而是你的立场和态度。

那一刻我终于明白,态度才是当代艺术的基础,不管是对待自己、他人还是万事万物。

于是我想起我的父亲,年轻的时候他骑着永久牌自行车在路上飞驰,前面车杠上搭着我妹妹,后面车座上载着我,他总是一边骑车一边吹口哨,尤其是看见漂亮的阿姨,就吹得更起劲,双手还不停地在自行车龙头上打着拍子,左摇右晃,吓得我和妹妹总是把自行车的杠子抓得很紧,而我妹妹每次回去都会把这件事告诉给我的母亲。

我父亲曾经做了很多年的手艺人,每天都在一个树桩上敲打着金银,或许正是因为手艺给他生命带来的磨砺,他这一生过得非常有韧性,即便在他五十多岁的时候因为一次失败的投资而失去了前半生辛苦积累的所有财富,可是他好像也并没有受到什么影响,因为潇洒是他对待自己人生的立场,而简朴是他对待生活的态度。

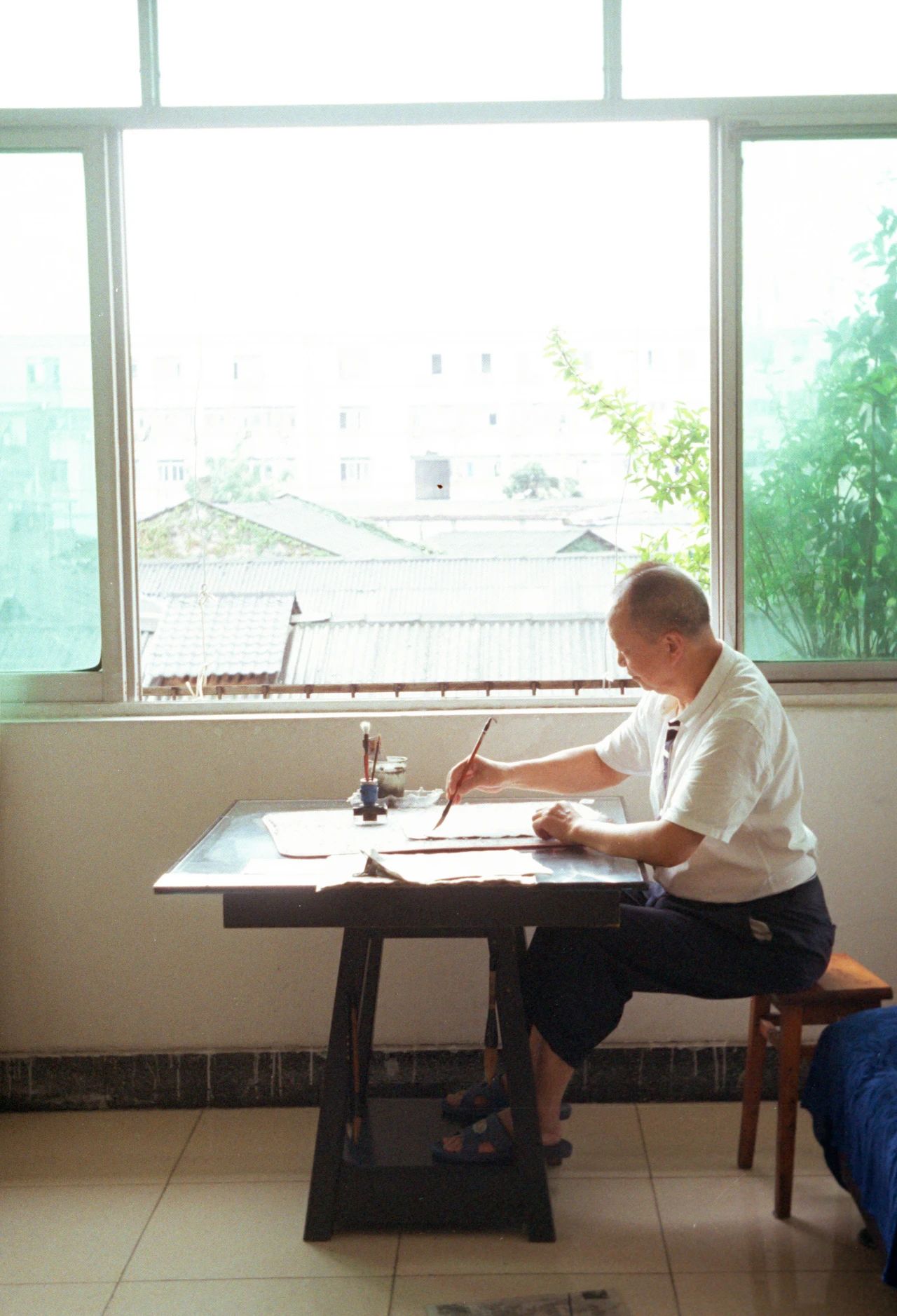

最近十年,每次我回家去都会看到父亲坐在桌前要么在写毛笔字,要么在写笔记,有时候还戴着墨镜,至于他在写什么,我却从没留意。年老后的父亲足不出户,我的眼里却只有远方,只有我无法理解的当代艺术。

其实父亲也很文艺,虽然我们家世代行医,可是他却没有像他的哥哥姐姐们那样钻研医术,成为一名医生,而是选择了弹吉他、练书法、吹竹笛和拉二胡,当然还有年老后跳广场舞。

在我印象中,父亲提及最多次的,却不是他的音乐与书法,而是他年轻时候经历的一件事情,我本以为他活得无拘无束,却不曾想,他对这件事情是如此的在乎,每次跟我们说起,都会让他会心的微笑,神情里带着无比的满足。

父亲说,他二十多岁的时候,眼看着自己的哥哥姐姐们都跟着他们的父亲,就是我的爷爷学习医术,考上了医科学校拿到了职业证书,成为了远近闻名的医生,我的奶奶便常常鼓励他,而我的爷爷还从成都带回几本医书悄悄的送给他,希望他可以好好的钻研,自学成才。

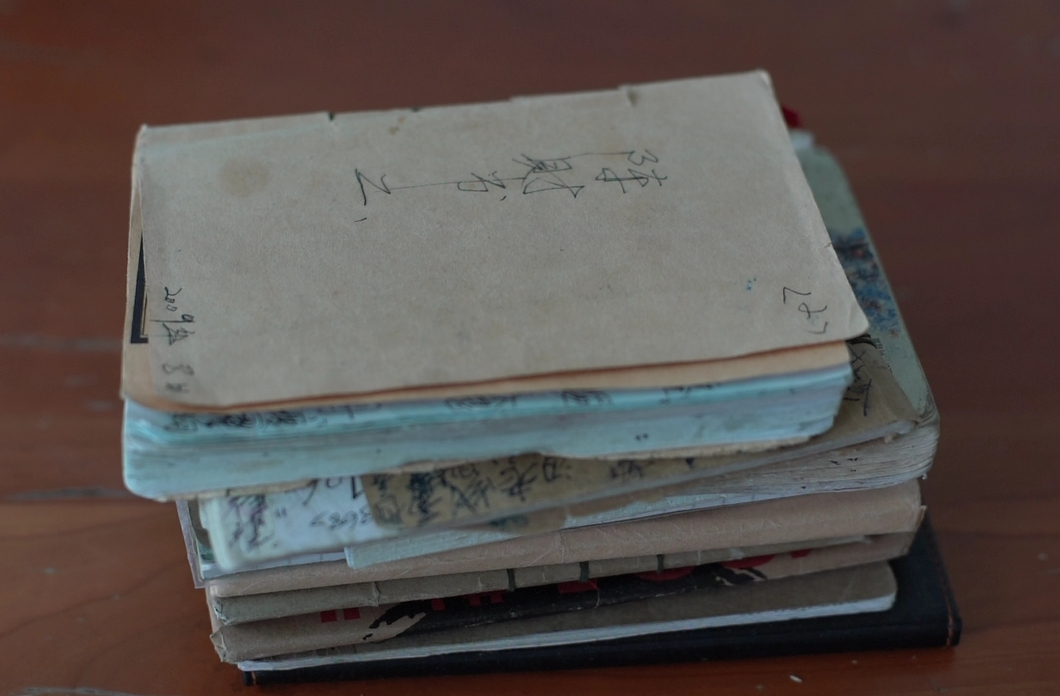

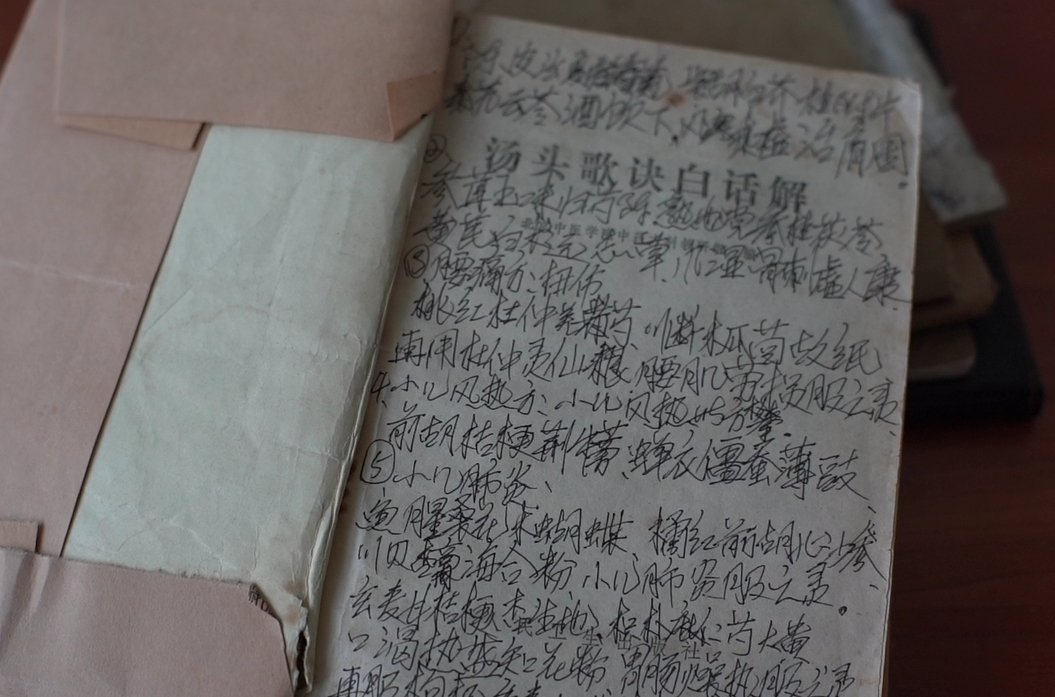

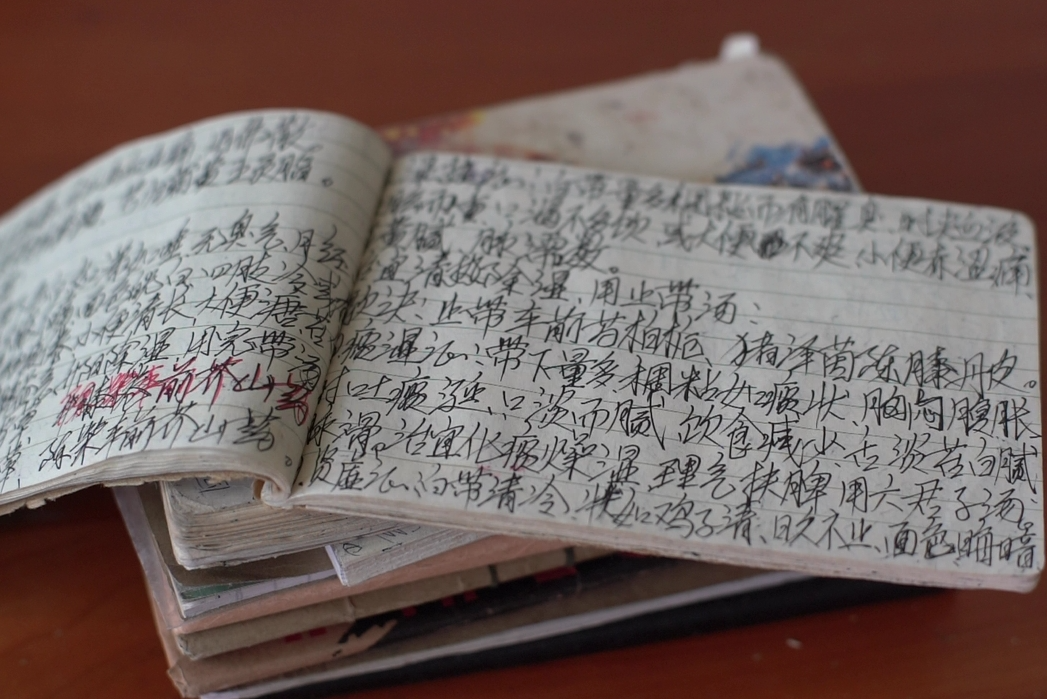

那几年,父亲也确实开始了发奋学习,把我爷爷给他的那几本医书读得滚瓜烂熟,还在一个本子上做满了笔记,只是当年在学校里读书的时候恰逢文革,没有毕业就被迫辍学,像很多年轻人一样乘着火车去山东去新疆等地串联,回来时青春已过半,只能自寻出路。

(父亲年轻时生活的老房子)

父亲说,他一边自学一边实践,点着煤油灯在床上学习到凌晨一两点,不能像我的爷爷伯父姑姑那样在医院里给人看病,他就去集市上摆摊,让他没有想到的是,那几年他就靠着从医书上学来的中草药方,总能让找到他的人药到病除。

(父亲年轻时生活的故乡)

而父亲人生中的高光时刻也在那时候出现了,他说,有一年,一位被他医治好的病人来找他感恩,那人提着一袋礼品站在村口的坡地上,不停地喊“陈老师、陈老师”,村里的叔叔婶婶们以为是在喊我的爷爷,便跟我爷爷说村口有人找,等我爷爷出来那人却说不是这个陈老师,要年轻一些的,我爷爷想,那一定是他的大儿子也就是我的大伯父,结果把我大伯父叫出来以后那人却说他要找的那位陈老师还要年轻一些的,于是我爷爷想那应该是他的二儿子也就是我的二伯父,但是等到二伯父出来相见,那人却说他要找的陈老师个子要稍微高一些。

我爷爷便突然对围在旁边看热闹的乡亲们说到,难道是自己的三儿子?他也懂怎么给人看病?

于是只好把我父亲叫出来,问他要找的是不是这位陈老师?那人立马说,哎呀,就是他,这位陈老师治好了自己多年的病,所以特地来感恩。

从此我父亲也变得远近闻名,后来周边的乡亲们也以老师对他相称,只不过为了加以区别避免叫错,大家没有叫他陈老师,而是用他名字中间的那个字,尊称父亲为“丹老师”。

这件事情,让我父亲夸耀了一辈子。

对父亲而言,这件事情在他人生历程中的重要性无法仅仅靠语言来描述,它在父亲生命中是如此的高光,以至于它掩盖了父亲经历过的那些忧伤。我相信,他也曾经历过无助,感受过孤独,体验过痛苦,但是这些他都没有跟我们说过,没有向我们倾诉,而只有那个他认为的高光时刻,一辈子都能记住,每次在跟我们说起的时候,都笑容满面,都春风如沐。

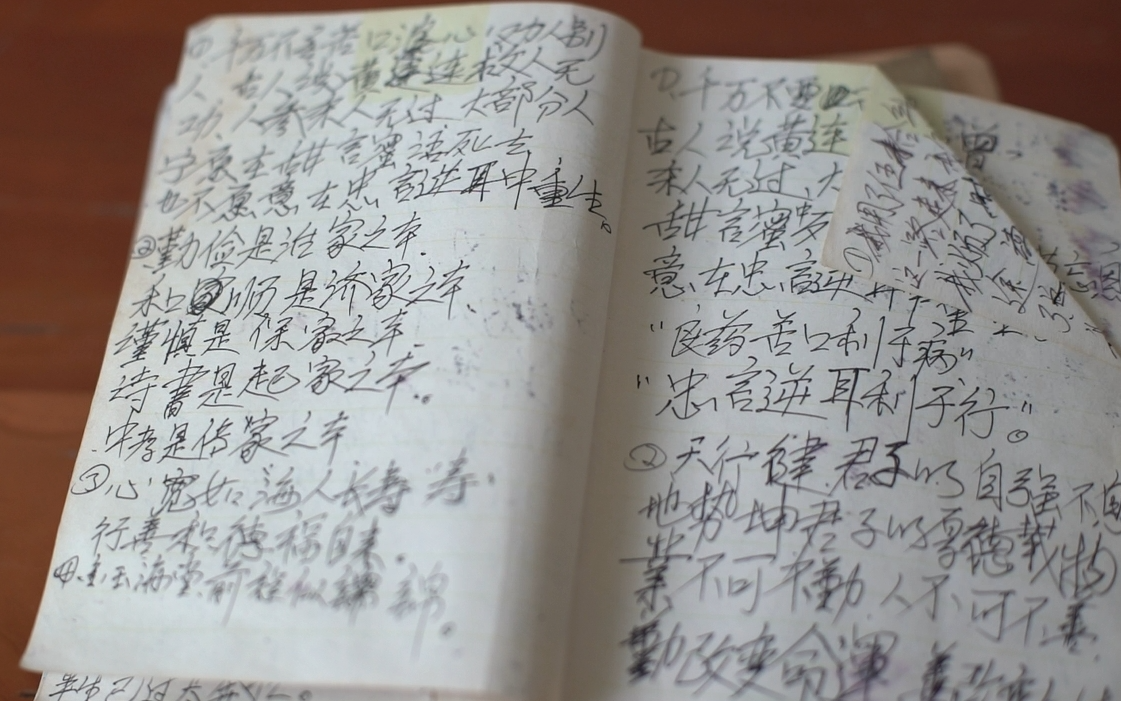

翻看父亲这几十年来写的那些笔记,我发现,除了那些记录着草药名字与克数的药方之外,最多的竟然是他从不知什么地方听来的人生箴言,这些箴言密密麻麻地被记录在本子上,数量之多,与那些不时出现的草药方子交织缠绕在一起,难以分清,充满了戏剧性,像极了一件当代艺术作品。

或许,这就是父亲开给自己、留给子女最好的药方,能够治病,也可以疗愈心灵。

贡布里希说,根本就没有所谓的艺术,但是却有艺术家。我以前总是难以理解这句话,直到这次我回到家里,看见父亲记的笔记,还有他十年如一日的在桌前练着的书法。

我竟然发现,父亲根本就没有用墨汁在练书法,而是一遍又一遍的在宣纸在报纸上蘸着清水写字,湿了换一张,晾干了又继续在上面写。长年累月,宣纸变得越来越薄,而报纸就像是生满了锈,上面没有一个字的痕迹,却能让我感受到时间的洗礼,艺术的张力。

难道这就是我离开成都去寻找去创作的当代艺术?

这让我想起了阿布拉莫维奇,她的作品举世瞩目,却也一件都不可能留住。

而我父亲的这种日复一日的行为,也只能被看见,被描述,被记录,但是离开当下,便一片空无。

最终,我的父亲让我明白了,当代艺术,它不在画框里,不在路上,不在别处,它其实仅仅是一个人在每一个当下,面对这个世界的立场和态度,以及在这个过程里,他如何与自己相处。

我想起卢梭和他的《忏悔录》,他在这本书的第一段便写道,那就是当时的自己,那就是当时他所想做的,那便是他的真实面目,发自肺腑,深入肌肤。

当有一天,我们不得不离开这个世界的时候,我知道,父亲可以高举着他的宣纸说,这就是我的作品,一张白卷。而我,也可以高举着一张看起来什么都没有的照片说道,这就是我人生经历的全部,它看起来一片空无,却只是因为在同一张底片上,曾经曝光无数。

人生的圆满,它其实也是一种在面对生命面对生活时的态度,就像父亲的那一张宣纸,让他的人生充满了艺术,而屋顶上的那一方菜地,让他的生活过得很富足。

(2024年10月25日写于北京)