在生命之秋触摸春天

推开病房门的时候,董爷爷正靠在枕头上。看到我们进来,老人家笑着望向我们,眼角深深的皱纹里,满是温暖与慈祥。

第一次见董爷爷是在住院部大厅。九十一岁的老人家腰杆还挺得笔直,左手拄着拐杖,右手抓着氧气袋,小步走得可稳当了。我们想扶他,他直摆手:“能走能走!”董爷爷一直带着帽子,今天第四次陪伴,他就坐在大厅这个位置,说这里大家可以打打招呼,相互帮着扶扶,“人与人之间的距离拉进”了。

志愿者感悟

董爷爷说到自己给妻子喂饭16年的时候眼里满是泪光,我忽然看见母亲照顾父亲十余年的剪影。那些沉淀在岁月里的付出与此刻重叠,化作心头翻涌的感恩与歉意。

每一次去探望母亲,我分明想着要温柔陪伴倾听,却一次次向母亲灌输应该这样应该那样。那一天母亲终于忍不住边哭边说“我真的害怕你来看我,但是心里又希望你来陪陪我,可你总是要说得我心里很难过。你说的道理我都知道,可是我做不到!”是呀,母亲这把年纪了还硬要她改变什么吗?我也是不止一次反思为什么在母亲面前没有能够好好倾听理解她,而总是想把“我以为”强加于她。在她照顾父亲的那么多日子里,我都没有替她分担,而今又让她如此伤心,还在学习安宁陪伴呢,怎么让母亲如此不安宁?我带着无法弥补的歉意愧疚而泪崩,慌乱地抱住母亲单薄的身躯:“对不起妈妈,真的对不起您......”。想起曾在书中读到过“对亲近的人,我们并不缺少爱,而是缺少宽容与放松。”当自己期望和要求母亲能够符合自己的心意时,是否能够想一想自己理解领受了母亲的意愿吗?是否能真正同感共情与母亲的感受情绪呢?是否能够给母亲多一点柔和的语言与温暖的拥抱或抚触呢?

老人反复整理思绪中过往经历的模样,多像母亲一遍遍回忆父亲时的神情。当我们觉得父母絮叨时,何尝不是在错过他们用回忆编织的深情?真正的倾听,是接过那些珍藏半生的线头,陪他们慢慢抚平时光的褶皱。

“要走得利索”——董爷爷说这话时,窗外的玉兰花瓣偶尔会随风飘落。我突然懂得老人们固执的温柔:那些坚持自理、要把子女给她买东西以及替她付医药费的钱还给子女的执拗,不过是怕成为子女的负担。安宁陪伴像一扇透光的窗,让我逐渐敞亮的心学会用体温焐热生命的寒冬。

志愿者感悟

慢慢学会不期待,不分析,不评判;打破角色界限,内心完全开放,不再有各种标签的时候,那些老人似乎原本就是自己的亲人,而他们所述说的就是自己亲人想要告诉自己的讯息,想要表达的情绪,这种亲切温馨又共情的互通感无可言喻。此时自己的内心好像可以变得通透,清晰呈现!

在安宁病房的每个晨昏交替里,总会不期然想起母亲。那位患晚期恶性肿瘤与阿尔茨海默病的老人,瘦得如同秋风里的枯枝,终日蜷在床榻上喃喃自语。可当我冰凉的手触到她温热的掌心时,浑浊的眼底忽然泛起清泉般的疼惜——那分明是母亲凝望幼子的眼神。

董爷爷努力理解子女的模样,与母亲诉说"别担心"时的神情何其相似。他们把自己活成子女生命里最沉默的守护者。何为孝道?怎样才算懂得"可怜天下父母心"?这些叩问愈发清晰。

通过陪伴思考如何看到自己的情绪,处理好与家人的关系。他们絮叨的往事是母亲未说完的叮咛,颤抖的叹息是父亲欲言又止的牵挂。这种超越血缘的共鸣,如同月光穿透云层,照见生命最本真的澄明。这正是安宁陪伴带给自己的成长体验吧!

陈阿姨成为我的力量源泉

在我安宁陪护的志愿服务中,对市二院住院老人陈阿姨的陪伴让我记忆犹新,获益匪浅。

陈阿姨现年88岁,因“记忆力进行性减退伴猜疑3年,加重3个月”入院治疗。诊断为阿尔茨海默症、肺部感染等。

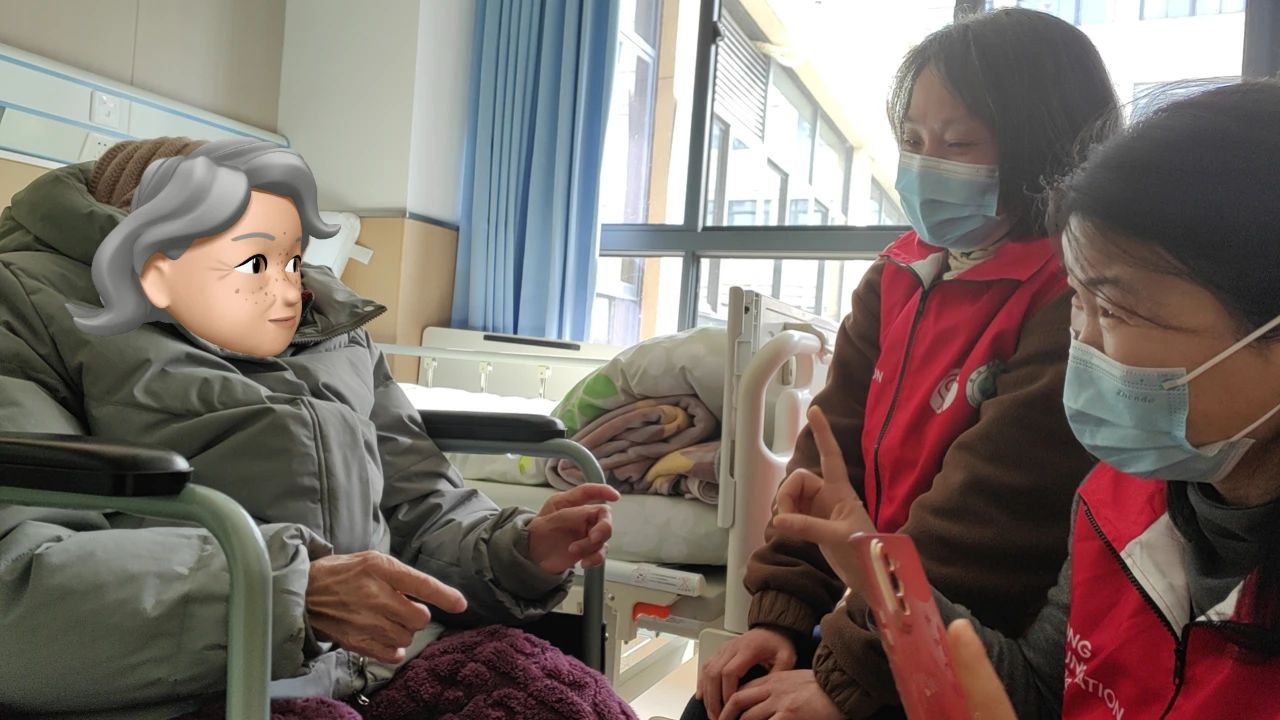

当我们走进病房时发现陈阿姨蜷坐在推椅上,身形娇小、清瘦,满头白发,精神可,露出的双手纤细,手臂皮肤白皙有弹性,握手有力,视力不太好,但听力灵敏,善聊天。

在和陈阿姨的聊天中发现陈阿姨已说不清自己的职业、年龄,也记不得女儿的年龄,把医院当成是女儿家,把病友的儿子错认为女婿,但对当下的聊天却是思维敏捷,对答如流且切入主题(还能同时切入对答他人话题),语言表达清晰,交流沟通顺畅无碍,在她的表述中周边的亲戚朋友都很好,多次提到女婿很孝顺很忠厚,经常和女婿说到“做人要厚道,不能虚伪,待人要真诚,不要分别对待”。她说人要学习的东西很多,学不完,每个人的能力都有限,但要活到老学到老。

在第一次的陪伴中得知陈阿姨喜欢唱越剧,如数家珍地说出了尹桂芳、徐玉兰、王文娟等越剧名家。第二次去陪伴前我略作准备,针对陈阿姨说的越剧名家我下载温习了两段欢快的、易朗朗上口的、经典的越剧:天下掉下个林妹妹和桑园访妻(当时心想着太多了对陈阿姨来说有压力)。一开始我们给陈阿姨听越剧“天下掉下个林妹妹”四遍,陈阿姨跟着旋律一边时不时低声冒出几个歌词,一边多次说“长时间不唱音提不起来了,歌词也忘了”,当听“桑园访妻”时,阿姨神情活起来了,双手开始配合着歌词做起了动作手势,仅听、跟唱一遍之后,在接下来的聊天中陈阿姨多次自己突然“走呀”唱起来了,而且声调越来越高,歌词越唱越多,表情越来越丰富,手势配合着歌词的内容越来越自然,眼里越来越有光,完全沉浸其中……并感慨“什么事情都要多练练,要不然都会忘的”。这哪像是一名阿尔茨海默症患者呀?!她和我们强调说是“酷”爱越剧,是我低估了这份“酷”爱激活她隐藏在深处的记忆潜能,陈阿姨的表现远超出了我的想象。

对于这个新尝试的陪伴形式,第一次让我真切的体会到了同频共振的奇妙感觉,看着对方的眼睛,感受到彼此的呼吸和心跳,享受满满的爱在彼此之间流动的美妙感觉。在那个当下,与其说是我陪伴陈阿姨,不如说让我内心得到了治愈。小时候的我因觉得自己五音不全唱歌跑调,想唱不敢唱......而在那时那刻跟着阿姨放开歌喉,同时也打开了不自信的内心,“跑调就跑调”,放松心态,享受过程,疗愈自我,让自己内心不断成长。

还有让我感慨的是,陈阿姨即便在得了“阿尔茨海默症”记忆逐渐衰退之后依然保留着这些美好心性、乐观向上、坚持学习、热情好客、真诚待人的习惯,也从未退场。真正的富有不在于拥有多少记忆,而在于内心对生活的热爱是否纯粹、精神是否富足。记忆的缺口,正被这份纯粹和富足一点点填满。两次陪伴,更让我在陈阿姨的身上找到了更多学习的力量源泉,虽然每个人的能力有限,但学习无止境。