清明节,这个传承数千年的节日,不仅是中国人的精神坐标,更是人类生死对话的生动样本。

清明不仅属于中国,它同样也是世界各地人们的一种传统习俗。在人类文明的长河中,每个国家与民族都有自己的“死亡风俗”,世界各地的人们总会在一年中的某个时候,以自己的方式缅怀亲人,正念生死。

在德国科隆的墓园里,万灵节(Allerheiligen)的烛光在初冬寒风中摇曳。精心设计的长明灯沿着蜿蜒小径延伸,墓碑上的铜雕讲述着逝者的生命故事。德国人用建筑艺术的语言诠释死亡:墓园是凝固的雕塑公园,每座墓碑都是独特的行为艺术装置,死亡在这里被转化为永恒的美学表达。

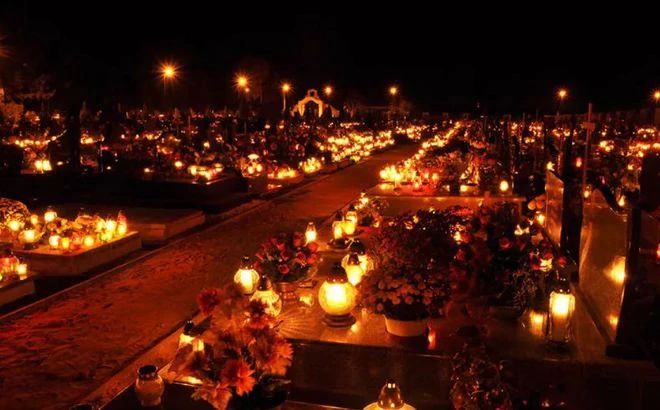

波兰的“亡灵日”则是一幅流动的民俗画卷。11月1日的傍晚,华沙的街道弥漫着烤姜饼的香气,人们手持菊花与蜡烛走向墓地。年轻人将约会地点选在墓园,在闪烁的烛光中分享生命故事,这种将死亡空间转化为生命社交场的文化智慧,令人深思。

墨西哥亡灵节的狂欢更具颠覆性。彩绘骷髅面具、万寿菊花瓣铺就的生命之路、通宵达旦的街头派对,这个被联合国教科文组织列为人类非物质文化遗产的节日,用狂欢解构死亡恐惧。正如《寻梦环游记》揭示的哲理:死亡不是生命的终点,遗忘才是。当生者与“亡灵”共舞,这种文化创造力本身就是对生命局限性的超越。

日本的盂兰盆节是每年8月中旬(部分地区为7月)最重要的祭祖节日,人们相信逝去亲人的灵魂会在这时返回人间。节日期间,家家户户点燃灯笼为亡灵引路,摆放祭坛供奉食物,并用黄瓜和茄子插上木棍做成“精灵马”,象征祖先灵魂往返的坐骑。夜晚,人们围跳传统“盆踊舞”,用歌声和舞蹈迎接亡者,最后点燃“送魂火”将灵魂送回另一个世界。日本文化认为生者与逝者的世界并非完全隔绝。盂兰盆节期间,灵魂“回家”与亲人短暂团聚,体现对生死循环的接纳。

当德国青少年在墓园讨论存在主义哲学,当墨西哥家庭与骷髅面具共舞,中国生命关怀协会2023年的调查数据却勾勒出一幅令人深思的图景,76.8%的受访者忌讳公开讨论死亡话题,63.5%的家庭从未进行过临终话题沟通。然而,在历史长河里,中华文明也曾以超然姿态凝视生死。庄子鼓盆而歌,展现"方生方死"的达观。但在历史进程中,传统生死智慧遭遇断裂,公众愈发忌讳谈论死亡,认为谈论死亡是不吉利的。

这种文化困境在医疗领域尤为凸显。大多数的临终患者家属拒绝接受“安宁疗护”建议,认为放弃积极治疗等于“不孝”。这种将医疗选择与道德评价捆绑的思维,折射公众出生命教育缺失的深层危机。因此,面向公众开展系统性推进生命教育,构建公民科学理性的生命认知体系,是一项兼具时代必要性与社会价值深远的战略举措,这不仅关乎个体精神世界的完善,更是社会文明进步的重要标尺。

2025年2月全国两会期间,北京荣德利生慈善基金会(简称“荣基金”)支持全国人大代表马一德提交了《关于加强全民生死观教育和安宁疗护公众宣教的建议》的提案,旨在通过加强全年龄段公众生命教育与死亡教育、推动安宁疗护公众宣教、形成社会支持性环境,以推动中国社会生命教育与安宁疗护模式的普及与发展。《提案》建议——

01 加强全年龄段公众生命教育与死亡教育

将死亡教育纳入中小学课程体系,编写适合不同年龄段的教材,帮助青少年从小树立正确的生死观。通过课堂教育、主题活动等形式,引导学生正确认识死亡,理解生命的价值与意义,培养尊重生命、珍惜生命的意识。鼓励高等院校开设“生命教育”选修或必修课程,引导当代大学生深入思考生命的意义,树立起科学的生死观念。

02 利用新媒体等多种手段普及生命教育

紧跟时代潮流,充分利用短视频、微短剧、直播等多种形式,制作一批通俗易懂、寓教于乐的生命教育内容,通过社交媒体平台广泛传播,让公众在轻松愉快的氛围中提升对生命与死亡的认知水平。

03 善用电影、电视剧、纪录片等传播媒介

影视作品因其受众广、易传播的特性,容易与观众产生共鸣,是开展公众生命教育与普及安宁疗护理念的最优载体。如影视作品电影《来日皆方长》《人世间》《三悦有了新工作》《少年派2》等将生命教育及安宁疗护理念融入剧情,在各平台播放量巨大,对促进公众生命教育发挥了重要作用。鉴于此,强烈建议各级部门倡导影视行业在作品创作、制作、宣发等多个环节,都给予安宁疗护理念以充分的关注,通过融入更多正向的生死观念引导,为弘扬主流价值观和提升社会正能量贡献力量。同时,应积极动员各社会组织参与到生命教育及安宁疗护相关主题的公益电影、影视剧等作品的创作中来,充分发挥公益慈善组织在专业技术、资源整合、人力支持、宣传推广等方面的独特优势和作用。

04 调动公共媒体参与安宁疗护理念宣传

建议公共媒体、官方媒体及自媒体平台加大对安宁疗护的宣传力度,制作一系列专题节目、纪录片等,通过真实案例的展示,帮助公众深入理解安宁疗护并非“放弃治疗”,而是通过科学的医疗手段与人文关怀的深度融合,提升患者的生命质量,让患者在尊严与安宁中走完人生的最后一程。同时,鼓励媒体深入挖掘安宁疗护背后的感人故事,通过生动的故事讲述,传递安宁疗护的人文关怀与温暖力量,让公众感受到安宁疗护的积极意义与价值所在。

05 加强安宁疗护公众宣教

建议卫生健康部门联合社会组织、医疗机构、基层社区组织等,定期开展安宁疗护主题宣传活动,通过社区讲座、义诊、宣传手册等形式,向公众普及安宁疗护的理念、服务内容及其重要性,消除公众对安宁疗护的误解。鼓励医疗机构、社区卫生服务中心等开展安宁疗护科普教育活动,向患者及其家属普及安宁疗护的相关知识,帮助公众了解安宁疗护的服务内容、适用人群及其意义,提升公众对安宁疗护的接受度。

06 加强社会组织力量参与构建多元化服务与宣教体系

充分调动社会组织力量,鼓励志愿者、社工、民俗专家、殡葬专家等参与安宁疗护服务,为患者及其家属提供心理支持、文化关怀等服务,为患者及其家属提供全方位、多层次的帮助与支持。同时,通过举办各类文化沙龙、讲座、论坛、展览等,多维度推动社会观念从“死亡禁忌”向“优死”观念的转变,倡导“善终”“优逝”的理念,帮助公众深入理解安宁疗护的核心价值在于尊重生命、提升生命质量,而非消极地放弃治疗。同时,加强对安宁疗护服务的监管与评估,确保服务质量与效果,赢得公众的信任与支持。

这项具有历史意义的提案,通过教育体系革新、文化创新传播、社会协同参与,旨在积极构建具有中国特色的现代生命教育范式,这既是对传统命题的当代回应,更是中华文明拥抱现代性的重要标识。

站在文明对话的维度重新审视“清明”,这个传承千年的节日正焕发新的生机。我们终将实现从“讳言生死”到“向死而生”的文化跃迁。这是每个生命获得尊严谢幕的必由之路,也是一个古老文明在现代化进程中完成的深刻精神蜕变。