在安宁陪护采访第三集中,丁老师表示做安宁陪护要发自内心有爱,这样能让临终者感受美好,安详离世,如在养老院陪护重度失能婆婆时被其爱的表达触动。安宁疗护是社会进步体现,志愿者们不求回报且彼此同频,是让丁老师深受鼓舞的事。

采访者:安宁陪护的过程里,你会做一些方案吗?

丁老师:我接受并开始安宁陪护的时候,其实没有想那么多。我的确不做太多预设,因为所有一切都未知,所有一切都无常,我们也不能用我们原来固有的知识来套用某一次的陪护。我们搭档很长时间的尹老师和红梅老师,刚开始还问我一句:丁老师这次我们去要怎么着?我就回答一句:不知道,我确实不知道。但我们渐渐的学会了很多能力,比如说心的承受能力,出离的能力,语言的艺术能力和谈话的技巧能力,这都在去改变。所以很多人都说做安宁陪护很难。

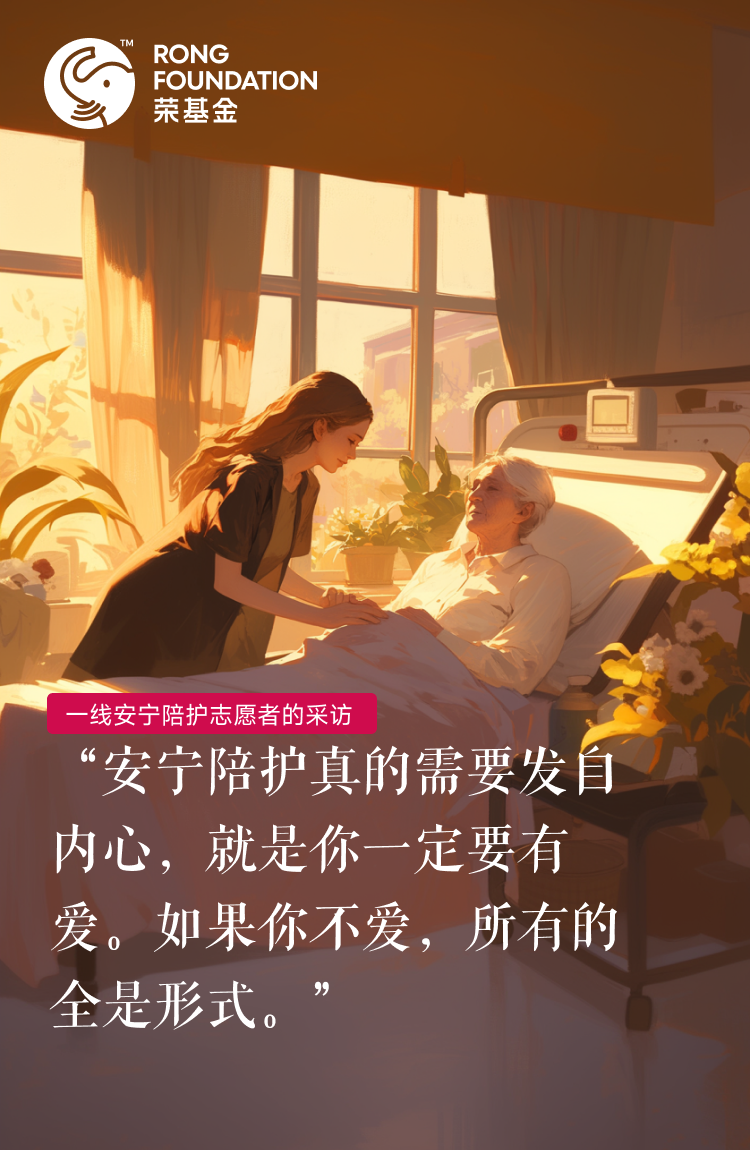

我觉得安宁陪护真的需要发自内心,就是你一定要有爱,这是最根本的。如果你不爱,所有的全是形式。如果你有爱,他要走的时候,能感受到还有人能够去愿意去倾听他、触摸他、安抚他。让他觉得这个世界还有很多善良的东西,美好的东西。如果他能怀着这样美好的心态离开这个世界,多好啊!这世界不光是有一些我们不满意的,还有很多美好的东西,他怀着这种念离开,相信他可以走得很安详。

我们在养老院,遇到一位年龄很大的婆婆。她当时的状况就已经是完全没有办法说话,算是重度失能的人。所以对于我们的探访,她给予的回应更多的是握住我们的手,或者是咧着嘴,露出她那仅剩一颗的门牙,笑一笑。我们能够和她交流的,也只有这些。在这个时候,我们的交流仅仅靠着这一颗心。也就是说,你的心会让她感受得到,你的爱会让她感受得到,所以她在那么瘦弱的时候,还轻轻拿起我的手,放到嘴边亲了一下。

我很少会感动,但是在那一刻,我还是破防了。我被她那种对于爱的表达,对爱的呼唤,所感染,所触动。

采访者:你认为你这种爱是基于什么?

丁老师:没有那么深刻的理论基础。往大了讲,我们都会走到那一天,人要承受太多的痛苦,我觉得我可以陪伴一下他们,就正好。只要是我和他有了这种链接,那我觉得就去做吧。

如果非要大一点的说法,我觉得这是一个社会的进步。我们需要关心的不只是物质的文明,还有很多精神上的关注,社会才有可能很和谐的往前走。实际上我们这些志愿者都是非常单纯的一个状态,大家都有这样的心态,就是我要做这件事情,我想去做这件事情,可以说大家是不求回报。我们和其他志愿者同频,你就会感受到这是一群可爱的小伙伴,我们是战友。

采访者:安宁疗护这个经历给你自己带来了什么?

丁老师:我们经常说,我们从死亡中学会珍惜现在的人生,但实际上,的确是这样的。所谓好死,我有另外一种解读,就是要好好活到死。比如我们说珍惜,生命里有各种各样的东西你要去珍惜,要去感恩。生活里也有很多东西,是以不那么友好的方式呈现的,你需要增加你的思考,你要把它转换掉。

然后你更深的去想一下,生命的意义是什么呢?比如说我们读书分享会,有很多人听了之后就说,我要跟你去做案子。然后跟了一次就会很恐惧、很不舒服。也许原本他的生命里没遇到的这种场景,也无法想象临终的人是一个什么状态,所以对他来讲是,这个场景是非常大的一个强刺激,但我觉得非常好,这一次的遇见,一定会在你未来的生命中给你不同的启发。