读书会是荣基金志愿者培育的重要方式之一。在过去的半年里,荣基金重庆志愿者怀着对安宁疗护热忱,以书籍为桥,在分享中与生命对话,开启了一段彼此陪伴、向生命本质靠近的旅程。

从2月的《孤独六讲》到6月的《哀伤疗愈》,每一页翻动的声响,都藏着对“如何更好地理解生命、陪伴生命”的认真作答。

2月/《孤独六讲》

《孤独六讲》这是一本从文学角度去描述孤独和体会孤独的著作。这是一本关于孤独的书。它以独特的文学视角拆解了孤独的多重面向。书里将孤独分为情爱、语言、革命、暴力、思维、伦理六个维度,不只是描述孤独的状态,更引导人去触摸孤独背后的人性肌理。

选择这本书,是因为去年已经从存在主义、哲学、宗教等角度和不同维度去对死亡作解读。所以,今年大家想读一本氛围相对轻松一点也更加纯粹的书。

如果死亡注定是一场孤独的旅行,那么深入了解孤独,可以帮助我们更从容地拆解对未知的恐惧,更清醒地辨认生命中真正重要部分。

美学大师蒋勋与读者谈生命个体的孤独与完整。这本书要讲的不是如何消除孤独,孤独不是需要摆脱的负面状态,而是人类存在的本质属性。它有多种面向(如情欲、语言等),深入理解孤独能帮助我们更好地认识自我与世界,与自我和解,从容面对生命中的独处与分离。

在这个过程中,有位伙伴分享了在她的生活中发生的一些事,与孤独相关,因为她的分享,大家又多了一个角度,更加立体地理解孤独。

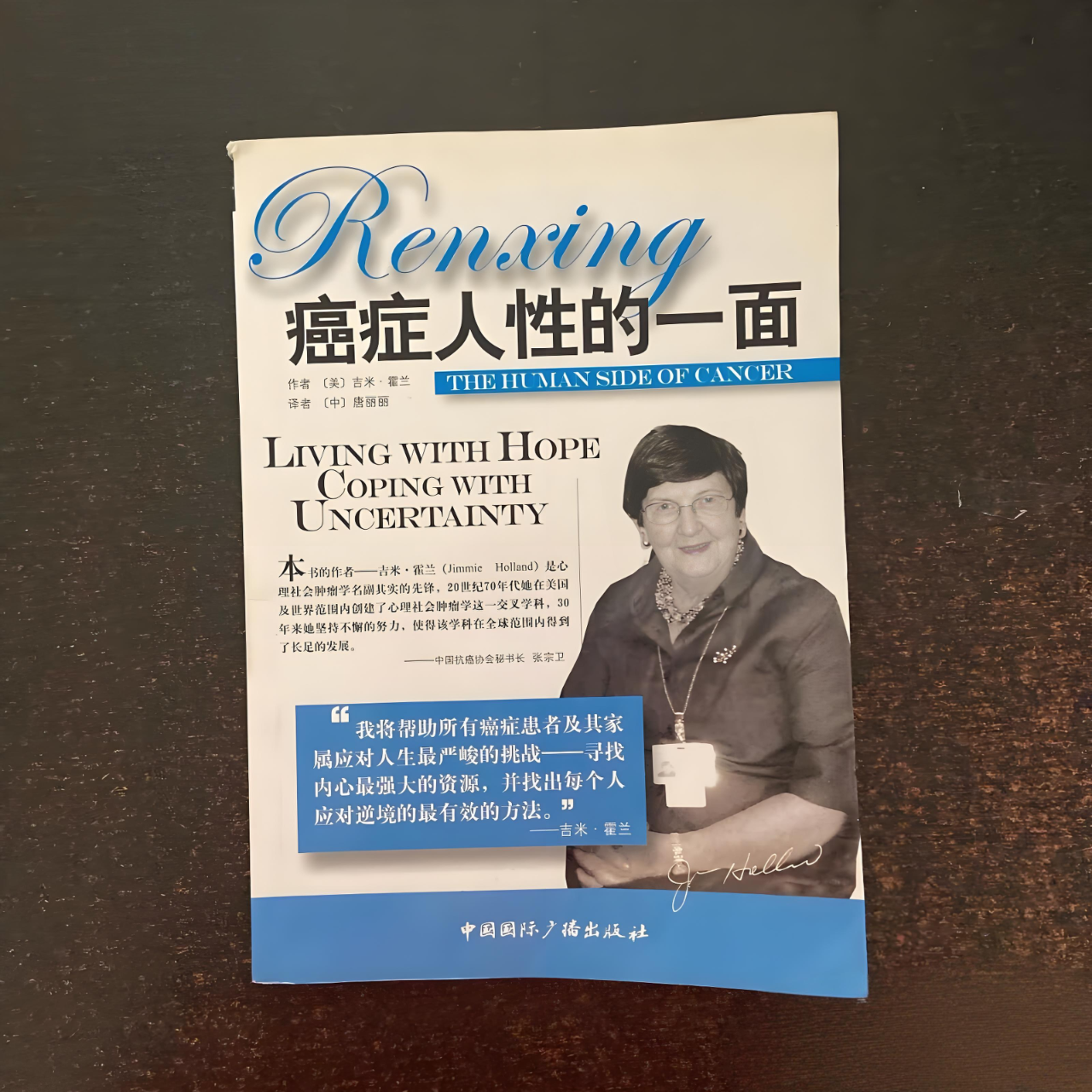

4月/《癌症人性的一面》

选择《癌症人性的一面》一书,源自在讲座中听到北大肿瘤医院康复科主任唐丽丽推荐。

安宁疗护的大部分患者是癌症病人,了解癌症了解人性的一面也是作为安宁疗护志愿者必不可少的学习。在这本书的读书过程中,大家围绕“人性”进行了很多的探讨。对癌症患者人性的需求,发散到对关系中人性需求的看见,到我们可能服务的主体人性的需求看见,每一个小伙伴对此都有自己角度的见解,大家通过一次次的线下在一起,从彼此的分享中获得更多的视角。大家好像对死亡对孤独对癌症患者的需求都有越来越多地了解。大家开始把学习到的知识用于平常的亲朋好友之间。有伙伴通过在读书会中的学习,解开了多年来对亲人、朋友死亡的遗憾。也有志愿者在读本书期间不想把书放在离自己近的地方,也不想告诉他人自己在读什么书,我们也一起讨论觉察了这部分。

6月/《哀伤疗愈》

在读书的过程中,引发了志愿者们对的生命中经历丧失、哀伤的看见,所以《哀伤疗愈》这本书就呼之欲出了。这本书是一本关于哀伤疗愈的工具书。本书通过3部分41个问题及解答,用易懂的语言,介绍了哀伤疗愈的基础知识与方法。

哀伤疗愈是帮助人们面对丧失(如亲人离世、关系破裂、重要事物失去等)带来的痛苦情绪,逐步接纳现实、整合创伤,并重新找回生活意义的过程。它并非“消除哀伤”,而是学会与哀伤共处,让其不再过度消耗自己。

这本书也给了志愿者很多的底气,原来哀伤是可以通过很多正确的方法来疗愈。以前面对丧亲的人,不知道怎么去安慰,不知道说什么是正确的,什么是延长哀伤障碍、哀伤与抑郁症PTSD(创伤后应激障碍)的区别等等,这本书都有一一作答。

每一份热忱都结出了果实

2025年截至6月30日,重庆团队共读书3本,完成12场线下读书会,一共170人次参与。每位志愿者都积极地参与各版块的志愿者陪护工作。

2025年度读书会的流程进行了调整,每次的开场和结束都采用了安心工作坊的流程,全程坚持:不打断、不评判、不给建议以及保密原则,志愿者们在读书中感到安全,自在,愿意在读书会中分享宝贵的人生故事。还有几位志愿者自愿承担读书会带领人,每次读书会都早到2小时,做会议准备、做会前会的沟通,读书会结束后第二天中午大家利用午休的时间进行会后会总结沟通的工作。大家都饱含热情地为做好安宁疗护志愿者工作做着非常多的准备。

以下是部分重庆志愿者伙伴过去半年间的读书心得与感悟分享。

志愿者:赵 彦——学会在阴影中看见光

在荣基金举办的读书会活动中,半年时间读了巜孤独六讲》,《癌症人性的一面》,巜哀伤疗愈》三本书,在与小伙伴们共读后所碰撞出的思想火花让我有了很深的思考和感悟。

读《孤独六讲》让我重新审视那些被压抑回避的孤独时刻,并发现其中蕴含的生命力和创造力。

《癌症人性的一面》这本书不仅是一部关于癌症患者心理状态的学术著作,更是一面照妖镜,映照出当生命遭遇重创时,人性最真实、最复杂也最动人的样貌。我们得以窥见那些被化疗、手术和疼痛掩盖的内心风暴,以及在这些风暴中依然倔强闪烁的人性光辉。当一个人被诊断为癌症时,他首先失去的或许不是健康,而是那个熟悉的自我。正如书中所言:"癌症初步确诊,这并未包括癌症的全部含义"。诊断书上的黑色字迹像一把利刃,将人生硬生生劈成"患病前"和"患病后"两个截然不同的世界。在确诊后的最初三个月内,患者经历着"生存危机”,“我会死去吗?我还能被治好吗?”这些问题的答案往往模糊不清,它触发了人类最原始的恐惧——对死亡的恐惧。而这种恐惧会以各种形式表现出来:有人变得暴躁易怒,将痛苦发泄在至亲身上;有人陷入深度抑郁。这本书还颠覆了我们对"坚强"的刻板理解。社会常常期待癌症患者保持乐观,将眼泪视为懦弱。但书中指出:"真正的勇气永远不是强颜欢笑,而是敢于面对和说出自己内心真正的感受、恐惧,并且面对它"。这种对真实情绪的接纳,比任何励志口号都更能帮助患者渡过难关。

《哀伤疗愈》这本书它不仅是一本疗愈丧失哀伤的工具书,更让我们懂得:哀伤不是需要解决的问题,而是我们生命的一部分。哀伤疗愈的真谛:或许不在于走出阴影,而在于学会在阴影中看见光。

最后感谢荣基金提供了一个让我们共同成长的平台,也为将来的安宁疗护工作打下坚实的基础。

志愿者:陈小娟——常常被感动,时时被治愈

原本对于安宁疗护,对于生死学是一种发自本能的关注与好奇。经过这一年来持续的读书会学习,在这个过程中,结识了一群志同道合的朋友,每周多了一个温暖有爱的去处。感谢伙伴们真诚敞开的分享,让我接触到来自医学、心理学、宗教、真实经历等多维度的信息和知识,常常被感动,时时被治愈。

目前,自我感觉对癌症等临终病人及其家属的护理,对于死亡,对于哀伤疗愈等方面,不像以前那么慌张无措了,更踏实更笃定,因为学习到了一些非常落地的可实操的处理原则和具体方法,多次运用到日常的咨询个案和志愿者服务中,生死学不再是空中楼阁,纸上谈兵。

特别期待持续深入地学习,也期待有更多实践运用的机会,希望安宁疗护在重庆能够落地发展,帮助更多的人提高死亡质量。

志愿者:魏峥嵘——悲伤,是爱的另一种延续

参加荣基金读书会这几个月,让我获益很大,静下心来和伙伴们一起读完了三本看似不同却又紧密相连的书。

《孤独六讲》里说"孤独是生命圆满的开始",这句话起初让我困惑。我们不是总在逃避孤独吗?但蒋勋老师笔下的孤独不是冰冷的,而是有温度的自我对话。具体内容离开书本后感觉是回忆不起来,但很多新的理念其实已经在心里埋下了种子,让自己的思维得到提升。

读《癌症人性的一面》时,书中那些患者的恐惧与勇气如此真实,原来医生不仅要治疗疾病,更要看见病痛背后那个完整的人。这种理解,对患者和家属都是莫大的安慰。也明白了安宁疗护志愿者必备的不仅仅只要有爱心就足够,而是还需要有足够的专业陪护知识,更需要进一步学习和践行。

而《哀伤疗愈》像一束光,一本必备的工具书。人的一生都逃不掉有哀伤的时刻。明白失去至亲的痛原来不必急着"放下",允许自己慢慢哀伤才是治愈的开始。书中那些平凡人的故事让我明白,悲伤不是需要隐藏的弱点,而是爱的延续。也学习到了如何正确对哀伤者的情绪提供更多的帮助。

在每次参加读书会上,听着大家分享各自的故事,我才发现:原来我们都在用不同的方式经历着相似的课题。这些共读时光给我的不是高深的理论,而是只要真实地面对就好。感谢荣基金读书会,提供这样好的学习平台,有这样一个温暖的角落,让我们能够放下伪装,在书香与分享中,找到继续前行的力量。

志愿者:唐 梅——雨生百谷 万物更新

带着好奇与期待,我再一次走进了荣基金读书会。上半年的读书会中我们围绕孤独、癌症、哀伤疗愈进行了学习探讨。读书会上的每一次学习讨论分享都让我们的思想一次次碰撞出绚丽多彩的火花,让我欣赏到了孤独之美,理解了癌症人性的一面,懂得了哀伤几乎是每个人都会经历与面对的。半年的学习让我惊喜地发现我收获了超出期待以外太多的东西。

志愿者:百 合——雨生百谷 万物更新

《孤独六讲》读后有感:每个人的孤独都丰富与多元,然而懂得孤独的意义之后,再与世界、与有缘人的遇见,就会很喜悦,就会很喜欢这样自然而然的际遇。在与荣基金读书会的小伙伴们思想碰撞和讨论中,我们理解了不同的孤独(书中分六大类:情欲孤独、语言孤独、革命孤独、暴力孤独、思维孤独和伦理孤独),唯有接纳孤独,并陪伴自己穿越孤独,每个人都会在自己的故事中,体会不同的感受,都让我们在现实中有深深的同理心与共鸣感。孤独是人生的馈赠,是进一步天高任鸟飞,退一步依然海阔天空的豁达;是仰望万家灯火孤影自怜的努力,也是烟火繁花后寻觅世外桃源的勇气;孤独伴随成长,是渴望独立自由的孩子,是奔赴理想的青年,是咬牙坚持鼎力前行的父母,也是卸下铠甲,回归三餐四季的女汉子,还有…还没好好年轻,就匆匆而来的夕阳红……孤独是没有标准答案的人生奥数题,烧脑挠心又恍然大悟,填满一路走来的真性情和真感情,融入其中就有惊喜和答案。享受孤独,是认真努力生活过的人,内心丰盈馈赠和奖励。

志愿者:徐琦琪——雨生百谷 万物更新

今年4月份第一次加入荣基金读书会活动,起初心里还蛮忐忑,怕自己说不出什么深刻的见解,还担心大家都不认识在一起读书会不会很“尬”。当我踏进房间,在“小姐姐”温柔地带领下:让我们一起来做一个心与心的连接吧!就在这一刻我悬着的那颗心慢慢地回归了自心。原来大家分享的未必是书本里的“标准答案”!更奇妙的是在观点碰撞的时刻,却发现恰好是我当下角度没读懂的盲区,手里的书好像变“重”了些——不仅装着作者的故事,还盛满了别人的人生片段。

读《哀伤的疗愈》这本书,给我带来一种复杂又治愈的感受,一方面,它像一面镜子,让我在直面哀伤本身——那些失去带来的痛苦、不舍、愤怒甚至愧疚,原来都是正常的情绪流动。让我意识到“我不是一个人在经历”,这种共鸣本身就带着一丝安慰。另一方面,它更像一盏灯,不同于简单的“要坚强”“向前看”,书中教会我如何与哀伤共处:比如允许自己哭,接纳反复出现的情绪,甚至用书写、纪念等方式给哀伤一个出口;它不否定痛苦的重量,却会让人慢慢明白,哀伤不是要被“克服”的敌人,而是需要被理解和安放的情感。

合上书,可能不会立刻“好起来”,但心里会多一份踏实——知道哀伤有它的节奏,而自己有能力陪着自己,慢慢走过去。

每次读书会结束后心里总是带着暖暖的感觉,不是因为解决了什么问题,而是知道,那些在独自阅读时悄悄牵动心弦的地方,原来早有人和你一样,在字里行间找到了回响。非常感谢荣基金读书会活动平台,让我的心灵找到了一个可以歇息的安乐处!

志愿者:邹明希——雨生百谷 万物更新

时光飞逝,转眼又半年过去了,不过这半年来收获颇多。这半年来,我们共读了三本书:《孤独六讲》《癌症人性的一面》《哀伤疗愈》,大家在一起围坐畅谈,一起成长。

读《孤独六讲》,让我知道了孤独的六个维度,让我知道了孤独不一定是情绪的负面标签,学会了在生活中好好地接纳孤独。

读《癌症人性的一面》,“这本书从两个方面来探讨癌症人性的方面,一是从心理上讲,癌症到底给患者和家庭带来了什么影响;二是情绪和行为是怎样影响癌症的发生和结果。书中还围绕“如何应对癌症”提供科学的可行的支持性信息。我们想帮助人们找到适合自己的最好的应对方式。”这也是一本很好的工具书。

最后读的是《哀伤疗愈》,这是一本讲关于“失去”后怎样应对的书。书中关于哀伤的阶段和疗愈方法,让我们明白悲伤不需要压抑,而是需要被看见、被接纳。

志愿者:谭 刃——做自己的朋友,更好的爱自己

半年时间,连续参加完三期荣基金平台读书,从《孤独六讲》读到《癌症人性的一面》,再读到《哀伤疗愈》。首先感恩我们这群“安宁疗护”志愿者伙伴,通过我们在一起共读、激烈的讨论,来照见我自己,成长自己。

我在《孤独六讲》的共读中学习到,学会思辩的看待孤独,我们就不再孤独,而是去享受孤独,孤独就是享受跟自己在一起,听从自己内在的声音,做自己的朋友,更好地爱自己。

《癌症人性的一面》这本书的共读让我大开眼界,减少了曾经对癌症的偏见和恐惧,改变了我曾经对癌症的一些认知,更是让我无论对癌症患者、还是守护癌症患者的医护人员和家属都有了更多正确的了解和更深刻的理解,也让我有了更多的勇气和力量去面对身边那些有可能需要帮助的癌症患者及家属。

对我感触更深的,还是我们在一起共读《哀伤疗愈》这本书,大家分享着各自(或身边人)的经历,积极表达自己的观点,我们在一起激烈的讨论,我们都对这本书有“相见恨晚”的感慨。

其实,在我身边曾经就有两位亲人,很长时间都没能从哀伤中走出来。读了这本书才知道,哀伤是爱的一种形式,哀伤与爱如同生与死一样相依而共存;哀伤是爱、是人的天性,我们因为爱,所以可以哀伤,也应该哀伤;哀伤没有终点站,只要生命存在,它就存在;所以我们只能在爱与哀伤中去经历、感受、思考和成长。通过读这本书,让我知道,面对身边哀伤者,我们只需全然的理解和尊重、完全的允许和接纳哀伤者用他自己最适合的方式,去表达和释放自己哀伤,或许这才是我们对哀伤者最好的支持与陪伴。

最后再次表达感恩荣基金读书平台,感恩董老师和一起共读的所有伙伴们,感恩为安宁疗护、临终关怀这项事业做出贡献的所有人。期待下一期共读的相见。

半年时光一晃而过,而读书会的小伙伴们情感纽带越拧越紧。大家在交流中互相获得理解与力量,促进成长。期待下一段读书旅程,让我们在读书中收获知识,收获乐趣,一本又一本地读下去。